近年、教育現場や育児の分野で注目を集めている「非認知能力(非認知的能力)」。これは、テストや偏差値で測れる「認知能力」とは異なり、粘り強さ、自制心、共感力、自己肯定感、協調性など、人生を豊かに生きるために必要な力のことを指します。これらはIQでは測れませんが、学力や将来の成功、幸福感と密接に関係していることが、さまざまな研究から明らかになっています。

そして、この非認知能力は、特別なトレーニングがなくても、家庭での関わりの中で自然に育てることが可能です。

本コラムでは、非認知能力とは何かを簡単に説明したうえで、家庭で実践できる「非認知能力の伸ばし方」として5つの具体的なアプローチをご紹介します。

INDEX

非認知能力とは?

非認知能力(non-cognitive skills)とは、自己調整力、モチベーション、社会性、感情制御、忍耐力、協調性、自己肯定感など、IQやテストスコアでは測定されない能力の総称です(小塩真司, 2019)。アメリカの経済学者ジェームズ・ヘックマンは、非認知能力が学歴や収入、社会的成功に与える影響が極めて大きいと指摘しています。

また、経済協力開発機構(OECD)の報告(2015)でも、社会性や感情のスキルは学業成績や人生満足度、就職などにおいて重要な役割を果たすとされています。

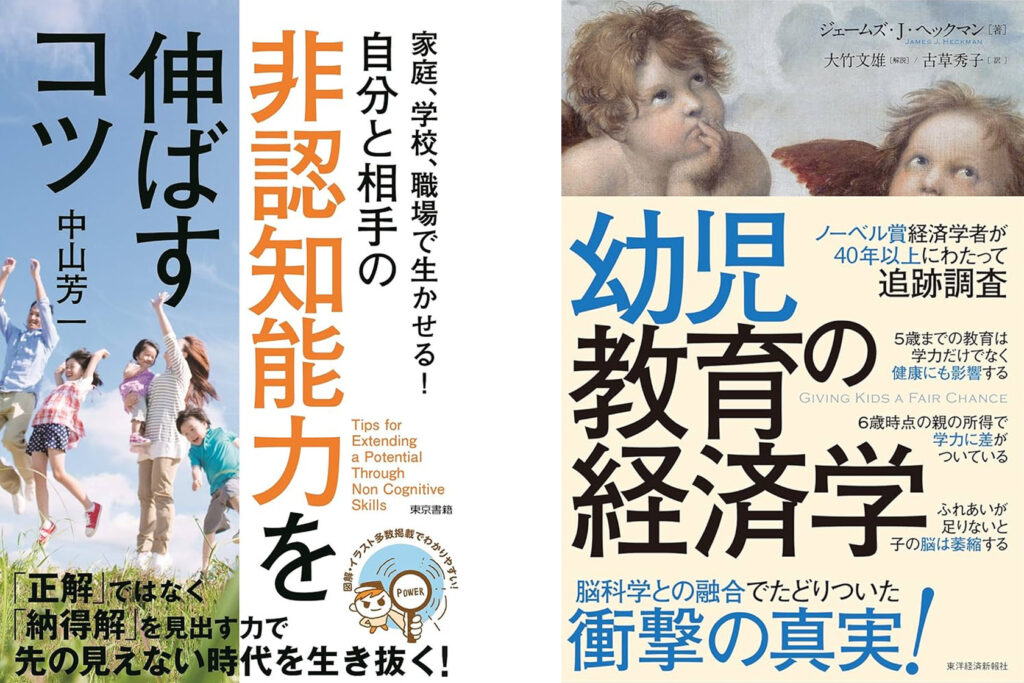

日本でも近年、「非認知能力をどう育てるか」という観点からの育児・教育書が多数出版されるようになり、その中でも中山芳一氏の『家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』(2020)は、家庭でできる実践例を豊富に紹介していることで注目されています。

家庭で非認知能力を伸ばす5つのポイント

非認知能力は、日々の何気ない関わりの中でこそ育まれるものです。

親子のやりとりの質や、生活習慣の中にある「選択」「挑戦」「共感」といった経験が、子どもの内面的な力を形づくっていきます。

たとえば、朝の支度の中で子どもが自分で洋服を選んだり、手伝いを通して役割意識を持ったりする場面も、非認知能力の発達には欠かせません。

こうした機会を意識的に増やしていくことで、子どもは自信を持ち、自分自身の感情や行動をコントロールできるようになります。また、親がその都度丁寧にフィードバックをすることで、子どもは「自分は見守られている」と感じ、安心して自己表現ができるようになります。

以下に紹介する非認知能力を伸ばす5つのポイントは、どれも日常に取り入れやすく、すぐに実践できる内容です。

1. あたたかい関係性を築く

非認知能力を育む土台は、子どもが「安心できる」と感じられる家庭環境です。子どもは、無条件に受け入れられていると感じることで、自己肯定感を育み、他者との関係性もポジティブに築くことができます。

日常の中での挨拶、抱きしめる、目を見て話すなどの基本的な関わりが、情緒の安定に直結します。失敗しても責めずに受け止め、「大丈夫、次があるよ」と声をかけることで、挑戦する勇気が湧きます。

2. 感情に寄り添い、言葉にする

子どもは自分の感情をうまく言葉にできません。親が「悔しかったんだね」「悲しかったね」と代弁してあげることで、自分の感情を客観視し、整理する力が育ちます。

感情に共感される経験は、共感力や感情調整力を育てると同時に、信頼関係の形成にもつながります。

3. 努力や工夫をほめる

非認知能力の中心にある「やり抜く力」や「挑戦する力」は、努力や工夫を認めることで育まれます。結果ではなく過程に注目し、「最後までがんばったね」「工夫していたところ、気づいたよ」といった声かけをすることで、成長マインドセットが養われます。

このような声かけにより、子どもは失敗を恐れずに挑戦し続ける力を得るのです。

4. 選択や決定をまかせる

小さなことでも子どもに選ばせることは、主体性や責任感を育てるうえでとても効果的です。「今日はどっちの靴を履く?」「おやつはどっちがいい?」など、選択肢を与えることで、自分で決める経験を積むことができます。

自己決定の経験は、将来的な意思決定力や自己管理能力につながります。

5. 親自身も学び・成長する姿を見せる

子どもは、親の姿から多くを学びます。親が失敗しても前向きに捉え、学び続ける姿勢を見せることは、子どもにとって最良の手本となります。

たとえば「今日はちょっと失敗しちゃったけど、次はうまくやってみるね」といった言葉は、ポジティブな失敗観を育てます。

まとめ

非認知能力は、一見目に見えにくいスキルですが、子どもが将来にわたって社会で活躍し、充実した人生を送るためには欠かせない力です。

特別な道具や知識がなくても、家庭の中でできることがたくさんあります。日々の関わりの中で、子どもの感情に寄り添い、努力を認め、小さな選択を任せる。そんな積み重ねが、非認知能力を自然に育んでいくのです。

親自身もともに学びながら、子どもと成長していくプロセスそのものが、家庭教育の醍醐味と言えるでしょう。

【参考文献】

- 中山芳一(2020)『家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』東京書籍。

- 小塩真司(2019)『非認知能力――AIに負けない子どもを育てる』東洋経済新報社。

- 船津徹(2017)『世界標準の子育て』ダイヤモンド社。

- Paul Tough(2014)『「非認知能力」の育て方』(高橋由紀子 訳)英治出版。

- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard Evidence on Soft Skills. NBER Working Paper.

- OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills.

- Dweck, C. (2006). Mindset: The New Psychology of Success.