INDEX

学力だけでは測れない子どもの力とは?

「うちの子はテストの点は良いけど、なんとなく人との関わりが苦手…」「自信がないのか、何事にも消極的で心配…」

そんな子どもの姿に、保護者や教育関係者がもどかしさを感じることは少なくありません。従来の学力テストでは測れない、子ども一人ひとりの「人間力」や「社会性」を見える化するために、非認知能力のチェックツールが求められ始めています。その中で近年注目されているのが非認知能力の可視化ツール、非認知能力検定です。

この記事では、非認知能力検定とは何か、その活用方法を交えて、詳しく解説します。

非認知能力とは何か?

非認知能力の定義

まず非認知能力とは、学力テストや知能検査(IQテスト)の点数では測れない、意欲、協調性、自己制御力、忍耐力、自信などの人間の内面の力を指します。現在その定義については、国内外のさまざまな機関が異なる観点から提唱しており、現時点では統一された見解はありませんが、OECD(経済協力開発機構)や文部科学省でも、21世紀型スキルとして重視されており、学力以上に人生の成功や幸福感に強く影響すると言われています。

非認知能力を測る「非認知能力検定」とは?

非認知能力検定の目的

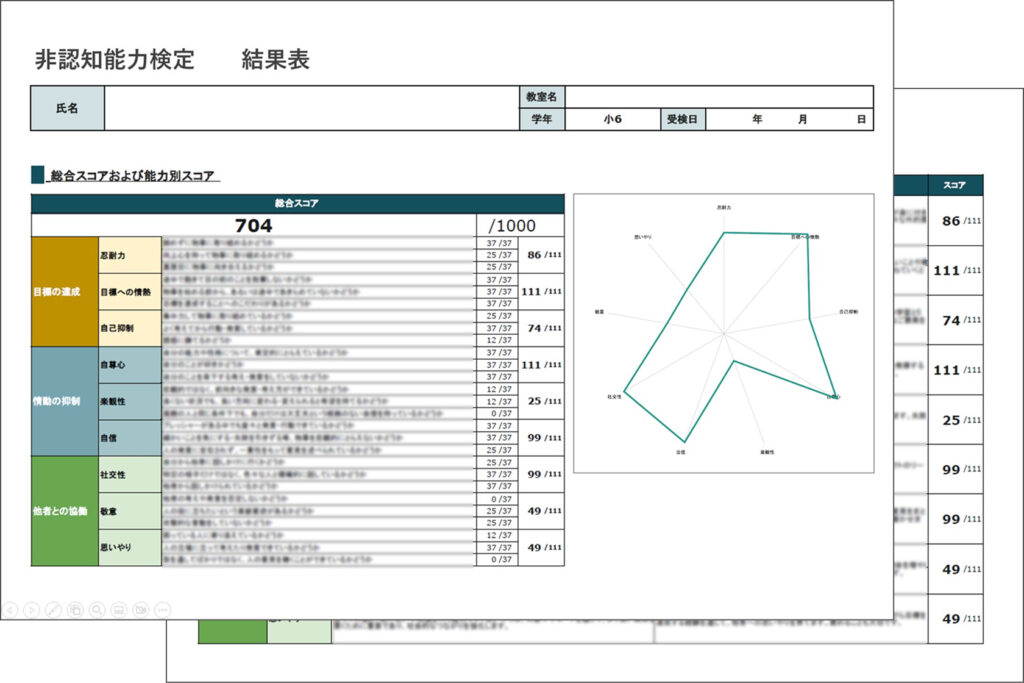

非認知能力検定は、子どもがもっている力や課題を数値や評価として“見える化”するためのツールです。OECD(経済協力開発機構)が提唱する「社会情動的スキル(Social and Emotional Skills)」の枠組みをもとに、非認知能力を9つの項目に分類し、数値化できる形にしました。単なるテストというよりは、自己理解や対話のきっかけとなる「鏡」のような役割を果たします。

受検者の特徴を客観的に把握することで、受検者が自分自身を見つめ直したり、受検者(子ども)に対する接し方を周囲の大人(保護者や先生)が考え直したりするヒントを与えることを目的としています。

検定の対象年齢と活用の場面

非認知能力検定は、小学4年生以上の子どもを主な対象として設計されています。中学生や高校生でも受検は可能で、それぞれの発達段階に応じた気づきが得られるよう工夫されています。

活用の場面としては、学校教育の中では総合的な学習の時間やキャリア教育の一環として取り入れられるほか、学童保育や塾などの民間教育機関でも、子どもの特性を理解する手段として活用が進んでいます。

また、保護者との個別相談や面談の際に、学力以外の成長を伝える資料としても有効です。子ども自身が自分を見つめ直すきっかけにもなり、関わる大人にとっても、支援の方向性を考えるヒントが得られるツールとなっています。

検定の流れ

非認知能力検定は、単なる筆記試験ではありません。体験型の活動とオンラインでのテストを組み合わせることで、子どもの特性をより多面的に把握することを目的としています。

最初に行われるのは、他者との対話を通じた評価です。少人数のグループで話し合いを行い、専門の試験官が子どもたちのやりとりを丁寧に観察します。発言の姿勢や協調性、考え方の深さといった非認知的な要素を総合的に捉えます。

続いて、個別に取り組むオンライン形式のテストを実施します。こちらでは、子どもの内面的な傾向や思考の傾向を数値的に測ることが可能です。

これら複数の観点からの評価結果をもとに、非認知能力の特徴が整理されたレポートが完成し、子どもの可能性や今後の育成のヒントにつなげることができます。

非認知能力検定の9つの評価項目

非認知能力検定では、OECD(経済協力開発機構)が提唱する「社会情動的スキル」の枠組みをもとに、非認知能力を9つの項目に分類し、子どもの特性を評価します。 たとえば、「忍耐力」や「自己抑制」といった、困難に直面したときの対応力や感情のコントロール力、「社交性」などの対人スキルが、非認知能力検定の評価項目の1例として挙げられます。

こうした力は、学力テストや知能テストの点数では測れない子どもの内面の成長や強みを知る手がかりとなります。

なぜ非認知能力を見える化する必要があるのか?

学力だけでは測れない“生きる力”

非認知能力は、学力と違ってテストで直接測れないがゆえに、見逃されがちです。しかし実際には、「社会での適応力」や「人間関係のスムーズさ」など、人生において極めて重要なスキルです。

保護者・指導者の支援のヒントに

検定結果を活用することで、保護者や先生は「この子は自信がないのかも」「挑戦が苦手だけど、人との関わりは得意だな」といった個別の支援方針を考えやすくなります。

検定結果の活用方法

親子の対話のきっかけに

検定後には、「どうしてこう思ったの?」「前よりもチャレンジできたのはなぜだろう?」といった親子での対話が促進されます。このとき、子どもの検定結果について、問い詰めたり(詰問)、十分に言葉を引き出さないで大人の側が決めつけたりしては、子どもの成長の萌芽を摘んでしまうことになります。点数よりも、気づきと成長を大切にすることがポイントです。

塾や学童での個別対応・面談資料に

塾や学童では、検定結果を個別指導計画の設計や面談時の資料として活用できます。例えば、「自己抑制に課題はあるが、自信に満ちている」「目標への情熱は高くないが、協調性は高い」といった傾向を踏まえ、個別に応じた声かけやサポートがしやすくなります。

また、保護者への報告の際に学力だけでなく“人間的な成長”という+αの要素を伝えることができ、継続率の向上や信頼構築にもつながります。

定期的なチェックで変化を見守る

半年~1年ごとの定期的な非認知能力検定により、子どもの変化を数値として把握できます。これにより、成長をポジティブにとらえる「振り返り文化」が家庭や学校に根づきやすくなります。

よくある質問(Q&A)

Q1:非認知能力検定はテストのようなものですか?

A:自分の行動を振り返る「自己理解のツール」です。個人の「強み」や「成長」を発見し、未来の活躍に繋げていく手がかりとなるものです。点数よりも、変化や気づきに価値があります。

Q2:家庭でも活用できますか?

A:できます。簡易チェックリストを使えば、ご家庭でもお子さんの非認知能力を一緒に確認し、日常の関わり方のヒントにできます。

Q3:結果が悪かったらどうすれば?

A:「できていない=ダメ」ではありません。この検定は、非認知能力を高めるための“評価”だけでなく、お子さんがもつ特性や傾向を理解するためのツールでもあります。

「どんな場面で自信をなくしやすいのか?」「どんな関わり方がその子に合っているのか?」といったヒントを得ることで、家庭や教育現場でのサポートがより的確になります。

結果を出発点に、これからどう成長を支えていくかを一緒に考えていくことが大切です。

その他にも、非認知能力検定についてのよくある質問をまとめたページをご用意しておりますので、そちらもご参照ください。

まとめ:非認知能力は「見える化」で育てられる

非認知能力は、これからの時代を生き抜くうえで欠かせない力です。そして、それは決して「才能」ではなく、日々の関わりや経験の中で育まれるものです。

非認知能力検定を活用することで、子どもの隠れた力や課題に気づき、より良い育ちのサポートができるようになります。親子の対話や教育の工夫を通じて、目に見えない力に光を当ててみませんか?