INDEX

はじめに|教育の「新しいものさし」が求められる時代

近年の教育界において、「非認知能力」という言葉が注目を集めています。従来の学力や偏差値といった「認知能力」だけでなく、子どもたちの将来を豊かにする上で不可欠な生きる力を育むことが、新しい教育のあり方として重要視されているのです。

文部科学省も、この非認知能力の重要性を明確に打ち出しており、教育の新しい価値軸として捉える動きが活発化しています。本記事では、非認知能力の定義や文科省が示す方向性、そしてそれらが今後の教育ビジネスにどのような影響を与えるのかについて考察します。

非認知能力とは何か?

非認知能力は、アメリカの経済学者ジェームズ・ヘックマンによって注目を浴びた概念で、「目標に向かって努力する力」「他者と協働する力」「感情をコントロールする力」など、学力テストでは測ることのできないが、人間が生きていく上で必要となる総合的な能力のことです。具体的には、以下のような要素が含まれます。

- 自己肯定感・自尊感情:自分自身の価値を認め、大切にする気持ち。

- GRIT(グリット):やり抜く力。困難に直面しても諦めずに粘り強く取り組む力。

- 協調性・コミュニケーション能力:他者の意見を尊重し、円滑な人間関係を築く力。

- レジリエンス:精神的な回復力。失敗や挫折から立ち直る力。

- 創造性・探究心:新しいアイデアを生み出したり、未知の事柄を深く掘り下げたりする力。

これらの能力は、社会に出てから成功するための重要な要素であると、多くの研究で示唆されています。どれだけ学歴が高くても、非認知能力が低いと、仕事で成果を出せなかったり、人間関係でつまずいたりするケースは少なくありません。

一方、認知能力はIQや学力テストで測れる知識・推論・記憶などを指します。両者は区別されつつも相互に関連し、例えば幼児期においては忍耐力の高さが認知能力(IQ)と有意に関連することが報告されています。

文部科学省が示す新しい価値軸

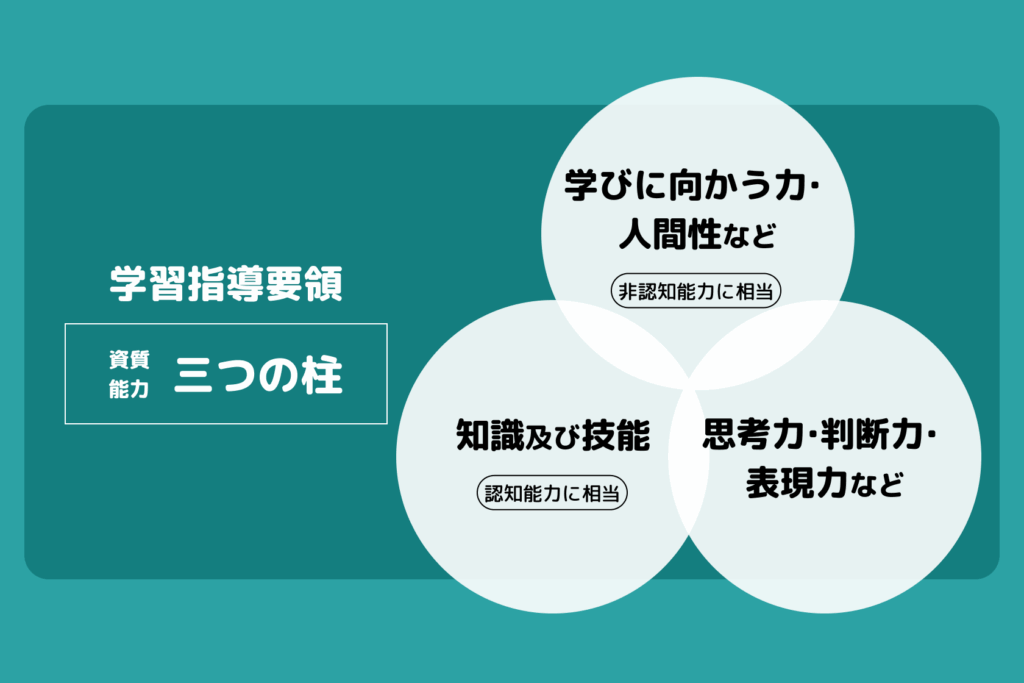

文部科学省は2017年以降、学習指導要領を改訂し、育成すべき資質・能力を「三つの柱」として整理しました。

- 知識及び技能(認知能力に相当)

- 思考力・判断力・表現力など

- 学びに向かう力・人間性など(非認知能力に相当)

この三本柱は、単なる「知識の暗記」にとどまらず、社会の変化に柔軟に対応できる人材を育てることを狙いとしています。特に第三の柱「学びに向かう力・人間性など」は、子どもたちが将来にわたり自ら学び続け、他者と協働し、社会に参画する力を培うための基盤とされます。非認知能力はもはや副次的な要素ではなく、教育の中心軸の一つと言えます。

さらに、高大接続改革においても、ペーパーテストだけでなく、主体性や多様性、協働性などを多面的・総合的に評価する動きが強まっており、入試のあり方そのものにも非認知能力が影響を与え始めています。

なぜ今、非認知能力が注目されるのか?

非認知能力がこれほど注目されている背景には、いくつかの社会的な要因があります。

1. 予測困難な時代への対応

現代は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代と呼ばれ、未来の予測が非常に困難です。AIやロボット技術の発展により、これまで人間が担ってきた仕事の多くが自動化される可能性も指摘されています。このような時代を生き抜くためには、単に知識を詰め込むだけでなく、自ら課題を発見し、解決策を創造し、多様な人々と協力して新しい価値を生み出す力が求められます。非認知能力は、まさにこの「未来を生き抜く力」そのものと言えるでしょう。

2. 学力偏重教育への反省

これまでの日本の教育は、知識の習得やテストの点数を重視するあまり、子どもたちの個性を伸ばしたり、主体性を育んだりする側面が疎かになっていたという反省があります。偏差値だけを追い求める教育は、子どもたちの好奇心や探究心を削ぎ、画一的な人間を量産してしまうという批判も少なくありませんでした。非認知能力への注目は、こうした従来の教育モデルからの脱却を図る動きでもあります。

非認知能力の教育ビジネスへの影響

非認知能力が新しい教育の価値軸となることで、教育ビジネスも大きな変革を迫られています。従来の「詰め込み型」や「受験対策型」のビジネスモデルから、より本質的な力を育むサービスへとシフトしていくことが求められるでしょう。

1. プログラミング教育の進化

プログラミング教育は、単にコードを書く技術を教えるだけでなく、非認知能力を育む絶好の機会と捉えられています。例えば、論理的思考力、問題解決能力、創造性などが自然と身につきます。これからは、単にプログラミング言語を教えるだけでなく、プロジェクトベースの学習やチーム開発を取り入れ、協調性やコミュニケーション能力も同時に育むようなサービスが人気を集めるでしょう。

2. アート・音楽・スポーツ教育の再評価

これまで受験に直結しないと思われがちだったアートや音楽、スポーツの教育が再評価されています。例えば、アートは創造性や感性を、音楽は協調性や表現力を、スポーツは協調性やレジリエンスを育むのに非常に効果的です。これらの分野に特化した習い事や教室が、非認知能力を前面に押し出した形でサービスを展開することで、新たな顧客層を獲得していく可能性があります。

3. 探究型・プロジェクト学習の台頭

既存の塾や学習サービスも、知識のインプットだけでなく、探究型学習やプロジェクト学習に力を入れ始めています。子どもたちが自ら問いを立て、情報を収集し、アウトプットするプロセスを通じて、非認知能力を総合的に高めることを目指しており、今後さらに普及していくでしょう。

4. 保護者向けサービスの多様化

非認知能力は、家庭での関わりも非常に重要です。そのため、保護者向けの教育コンサルティングや、非認知能力を育むためのノウハウを提供するサービスも需要が高まっています。子どもとのコミュニケーション方法や、自主性を尊重する声かけの仕方などを学ぶ講座やセミナーは、教育ビジネスの新たな柱となる可能性があります。

非認知能力と認知能力の関係性

非認知能力が注目される一方で、「学力はもう重要ではないのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、非認知能力と認知能力は、決して対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。

例えば、目標に向かって粘り強く取り組む力(非認知能力)がなければ、どんなに優れた学習方法を知っていても、学力(認知能力)を向上させることは困難です。また、論理的に思考する力(認知能力)がなければ、複雑な問題を解決する力(非認知能力)を十分に発揮することはできません。

文部科学省が目指すのは、非認知能力を育むことで、結果として認知能力も向上するという好循環を作り出すことです。今後の教育ビジネスは、この両輪をバランス良く回していくためのソリューションを提供していくことが求められます。

まとめ

文部科学省が示す「非認知能力」という新しい価値軸は、今後の教育のあり方を根本から変える可能性を秘めています。従来の学力偏重の教育から、子どもたちが未来を生き抜くための「総合的な人間力」を育む教育へと、大きなシフトチェンジが始まっているのです。

この流れは、単に学校教育だけでなく、民間教育ビジネスにも大きなビジネスチャンスをもたらします。今後は、単なる知識の提供に留まらず、子どもたちの探究心や創造性、協調性を引き出すような、より本質的な教育サービスが求められるでしょう。非認知能力への理解を深め、それを育むためのサービスを開発・提供していくことが、今後の教育ビジネスの成功の鍵となるはずです。

参考文献

- 「幼児教育の経済学」2015/6/19 ジェームズ・J・ヘックマン (著), 古草 秀子 (翻訳)

- 文部科学省(2020)『新しい学習指導要領のポイント』

- 文部科学省(2020)『学習指導要領改訂に関する広報資料』

- 横浜市教育委員会委託調査「認知・非認知能力調査研究」報告書概要版(2023年)

- 杉浦ひなのほか「幼児の認知能力と非認知特性の関連」(2021年)

- 佐藤美穂・芝山明義「小学校においてGRITを高める実践とその可能性の展望」(2024年)