INDEX

なぜ今、スポーツと非認知能力が注目されるのか

「子どもの習い事」として常に高い人気を誇るスポーツ。かつては体力向上や健康維持、技術習得が主な目的でしたが、現代の教育現場や子育てにおいて、スポーツ系習い事にはそれ以上の教育的な価値があることがわかってきました。それが、非認知能力の育成です。

非認知能力とは、学力テストや知能検査では測れない、社会で豊かにたくましく生き抜く力のことです。「粘り強さ」「協調性」「自己肯定感」といった幅広い能力を含み、OECD(経済協力開発機構)をはじめとする国際機関や、様々な研究で、将来の学業成績や収入、幸福度に強く影響することが示されています。

本記事では、スポーツがどのようにして非認知能力を育むのかを具体的な事例とともに解説します。

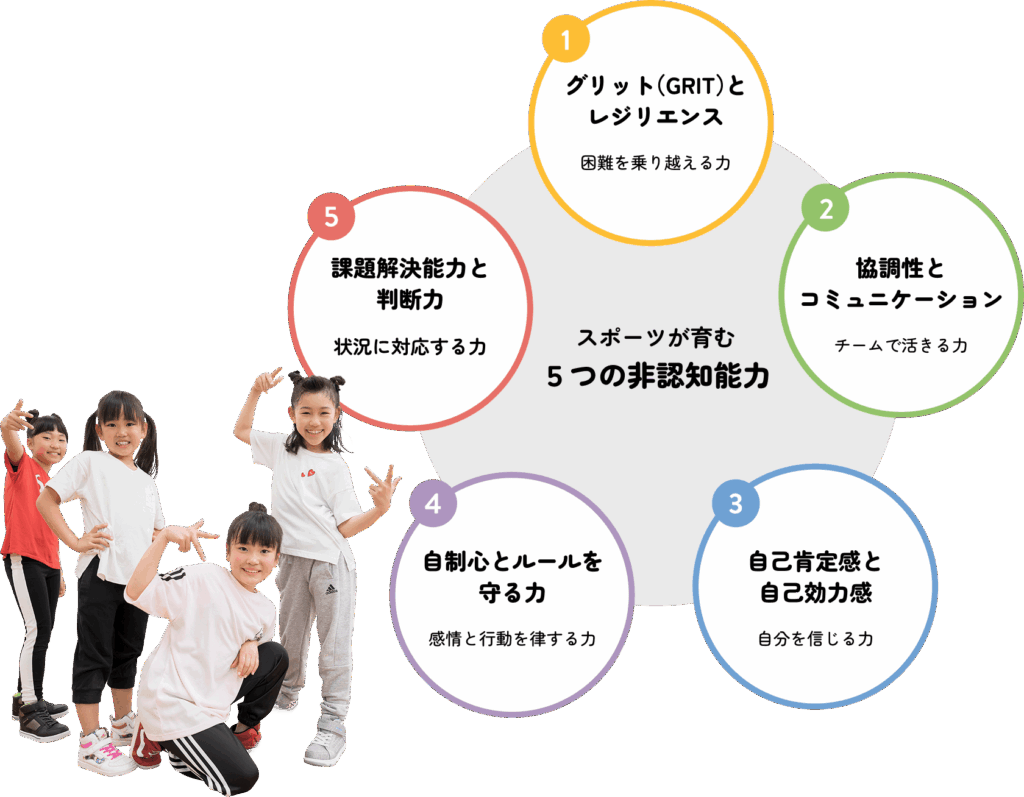

スポーツが育む、5つの非認知能力

スポーツ系の習い事は、子どもたちが困難な状況に直面し、それを乗り越えるプロセスを繰り返すことで、非認知能力を自然と高めていきます。ここでは、特にスポーツで顕著に伸びる5つの非認知能力を紹介します。

1. 困難を乗り越える力:グリット(GRIT)とレジリエンス

グリット(GRIT:やり抜く力)は、目標達成のために情熱を持ち、粘り強く努力し続ける資質です。

スポーツでは、「目標タイムを達成したい」「試合で勝ちたい」といった目標に向かって、苦しい練習やスランプを経験します。この時、「それでも諦めない」と決意し、工夫して練習を続ける行為そのものが、グリットを鍛えます。

また、失敗や挫折から立ち直る力であるレジリエンス(精神的回復力)も同時に養われます。試合に負けた悔しさや、ミスをした経験を「成長の糧」として受け止め、次の挑戦に向かう姿勢は、スポーツを通じて最も磨かれる精神的な強さです。

2. チームで活きる力:協調性とコミュニケーション

サッカーやバスケットボールのような団体競技はもちろん、リレーやダブルスなどの個人競技の場面でも、他者との連携は不可欠です。

スポーツでは、言葉だけでなく、アイコンタクトやジェスチャーも含めた非言語的なコミュニケーション能力が磨かれます。

- 仲間と意見を出し合い、作戦を練る。

- 自分の役割を果たし、チーム全体の目標のために動く(協調性)。

- 異なる個性や能力を持つ仲間を認め、支え合う(共感性)。

これらの経験は、学校のグループワークや将来の職場でのチーム活動など、あらゆる社会生活の基盤となります。

3. 自分を信じる力:自己肯定感と自己効力感

スポーツは、結果が目に見える形で現れやすいのが特徴です。昨日はできなかった逆上がりができた、シュートが入った、試合に勝てたといった成功体験の積み重ねが、自己肯定感(ありのままの自分を受け入れる力)と自己効力感(自分には目標を達成する能力があると信じる力)を高めます。

特に重要なのは、指導者や保護者が「努力の過程」を承認することです。結果だけでなく、「難しい練習に耐えたね」「最後まで集中して頑張ったね」という声かけが、子どもの内発的な動機づけ(自ら進んで行動する意欲)を促します。

4. 感情と行動を律する力:自制心とルールを守る力

スポーツの場には、必ずルールやマナー、礼儀があります。武道に見られる「礼に始まり礼に終わる」精神だけでなく、チームスポーツにおける審判への敬意やフェアプレーの精神も、重要な正しいマナーや礼儀を重んじる心です。

また、試合中に冷静さを失わずにプレーを続けることや、練習時間や体調管理を自ら行うことは、自制心や自己管理能力を養います。これは、感情に流されずに勉強に取り組んだり、計画通りに物事を進めたりする力として、学業にも直結します。

5. 状況に対応する力:課題解決能力と判断力

スポーツは、常に予期せぬ状況の連続です。相手の動きや天候の変化など、予測不能な環境で、子どもは「今、何をすべきか」を瞬時に判断し、行動に移す必要があります。

- 「なぜ負けたのか?」を自分で考え、原因を分析する。

- 練習でうまくいかない時、試行錯誤して方法を改善する。

この「問題発見」→「解決策の考案」→「実行」のサイクルを繰り返すことが、子どもたちの生きた課題解決能力を鍛えるのです。

Q&A:スポーツと非認知能力に関する疑問

Q1:スポーツを辞めたいと言い出した時、非認知能力を伸ばす観点からどう対応すべきですか?

A:すぐに辞めさせるのではなく、「なぜ辞めたいのか」を徹底的に話し合いましょう。

非認知能力の観点から見ると、「困難を乗り越える経験」そのものが成長の糧です。理由が「つらい練習」や「失敗の恐怖」にある場合は、乗り越えるための具体的な目標や方法を一緒に考え、やり抜く力(グリット)を鍛えるチャンスです。

ただし、人間関係の悩みや、指導者の威圧的な態度など、環境に問題がある場合は、環境を変えることが自己肯定感を守り、主体性を育む上で必要となることもあります。子どもが何を学び、何に価値を感じているのかを尊重した上で判断しましょう。

Q2:非認知能力を伸ばすのに最適なスポーツの開始時期はありますか?

A:研究によると、特に10歳頃(小学校高学年)までのスポーツ経験が、非認知スキルを育む上で重要な「敏感期」である可能性が指摘されています。

しかし、最も大切なのは、「本人が興味を持って楽しく継続できること」です。幼児期は多様な運動遊びを通じて身体の使い方や運動の楽しさを知り、学童期以降に特定のスポーツに長く取り組むことで、非認知能力がより深く育成されていきます。

まとめ:スポーツで非認知能力を最大限に引き出す

スポーツ系の習い事は、単なる身体能力の向上に留まらず、将来の成功と幸福に不可欠な非認知能力の発達にも大きく寄与します。やり抜く力(グリット)、仲間と協働する力、感情をコントロールする力など、自己成長と社会性を身につけ、社会で生き抜くための基盤を築く貴重なトレーニングの場です。

子どもが楽しみながら挑戦し、失敗から学ぶ環境を整えることが、未来につながる「心の力」を育てる第一歩となります。

参考文献

- OECD. (2015). Skills for Social Progress: The Power of Non-cognitive Skills.

- アンジェラ・ダックワース. (2016). GRIT - やり抜く力. ダイヤモンド社.

- 夏原隆之, 加藤貴昭. (2014). 児童期および青年期の子どもにおける非認知スキルの発達とスポーツ活動との関連性に関する研究